「年代風華—郎靜山逝世十三週年紀念展」

地點:台北國立歷史博物館四樓401展廳(台北市南海路49號)

展期: 2008年4月18日 至 5月25日

主辦單位:國立歷史博物館

協辦單位:聯合文學、中國人文生命科學永續發展協會、台北粥會、蘇州嘉應會館、夏門攝影企劃研究室、郎靜山藝術文化發展協會

展品提供:郎氏家族、國立歷史博物館

(原文發表於1101期<新新聞>)

西元1838年,法國人達蓋爾(Louis J M Daguerre 1789--1851)把一塊塗有碘化銀的金屬板在暗箱裏曝光,以水銀蒸汽顯影,再以普通食鹽定影,得到一個金屬負像,十分清晰而且可以永久保存,「銀版攝影技術」正式問世。

不出二十年攝影術便傳入中國,接著一百餘年光陰,中國本地也出現了一些攝影藝術家。而只要提到這段中國攝影史,無論如何你無法不看見郎靜山的名字。他是20年代元老級攝影團體「中華攝影學社」(簡稱上海「華社」,與北京「光社」並稱)的創社者之一。他是30年代積極進軍國際沙龍攝影展的首開風氣之先者。他是記錄上,中國報業史上首位配備專職新聞攝影人員。他是「中華攝影學會」在台灣復會後第一屆理事長,從1953年到1994年擔任理事長,足足有41年之久。郎靜山幾乎成為台灣「沙龍攝影」的代言人。

有很長一段時間,永遠一身長袍馬褂的郎靜山影像深植人心,有很長一段時間,郎靜山如古代山水畫一般的風景攝影,對矢志:「復興中華文化,堅守民主陣容」的人們來說,代表的就是「中華文化」。

正因為他是這麼具有「符號性」的人物,在大部分人眼裡他就成了一枚符號,而不像真正活過、有血有肉的一個人。

郎靜山生於清光緒十八年壬辰閏六月十二日,西曆1892年八月四日,江蘇淮陰人,父親是清朝武官,五十三歲老年得子。郎靜山活了一百零四歲。他的人生跨越整個世紀,三個朝代:童年及求學在滿清末年,事業和名聲隨民國展開,中年以後在台灣孤島一待就是四十年。他共有十五個兒女,隨時局倥傯磨折,分別落地於海峽兩岸以及海外生根成家,近十年來才有重聚會面的機會。

我在六張犁附近的老社區見到郎靜山最小的女兒郎毓文,她也已經年近半百,但皮膚白皙、臉蛋鵝長、五官清秀,神似郎靜山年輕模樣,一點兒都不覺老。她是郎靜山來台灣後才出生的孩子,倒數第二個,下面還有個弟弟。她眼中的父親是個走過大風大浪、波紋不興的智長者。

「我覺得父親的生活態度就是修行,雖然他從不發揚甚麼宗教,但我自己後來學禪,我覺得父親完全就是照禪宗所說的修行生活。不管別人說他甚麼,我覺得他從不強求,都是由著事情自然發展。」

很難想像這就是縱橫台灣沙龍攝影四十餘年掌門人的「秘訣」:無為而治。

但是說郎靜山甚麼都經過,真是不假。在他縱橫台灣沙龍攝影之前,他已縱橫過上海十里洋場。我們很容易忘了他是拿攝影追求藝術,而不是用攝影討生活的人,他經商,是中國最早一代的廣告人和報業人士,而且做得相當成功。

郎靜山二十歲不到,就進入《申報》擔任廣告業務兼記帳,養一家老小十餘口人。《申報》原全稱《申江新報》,「申」字常被用來代表上海,於是縮寫成《申報》,是上海歷史上第二個創刊的中文報纸(1872年4月30日創刊至1949年5月27日停刊,共辦了77年),影響力相當大。廣告在當時中國算是相當新興的行業,就像攝影一樣,非常時髦,設備也遠非一般人買得起。料想郎靜山從事攝影藝術大約就像今天從事多媒體或科技藝術一樣,有走在時代尖端的味道。

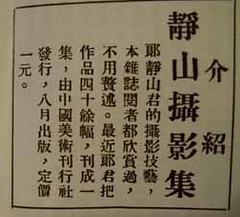

(圖說:20,30年代刊載攝影作品的畫刊)

從化學藥劑和感光設備中,真實影像活活從相紙上躍出,對中學時就學過照相的郎靜山必定宛如魔術。郎靜山的廣告事業很成功,三年後身兼《申報》、《時報》兩大報廣告主任,又四年獨立門戶開「靜山廣告社」,這個廣告社歷經一次、二次世界大戰都屹立不倒,直到1949年他隨府撤離上海才收。當他經濟條件變優渥,又有傳播媒體的良好關係後,他再度從事攝影,一開始就把攝影定位於高雅的「藝術攝影」,將水平提升至美術,也與書畫界常相往來。當時上海是中國經濟首善,社會風俗「排場陣仗大,花樣噱頭多,人捧人無價寶,水漲船萬丈高,郎靜山和他的攝影會,是一種文化菁英結合資產階級贊助人並與大眾傳媒合作的一種新興文化結構體,飆在浪頭上。

不過郎靜山對攝影唯「美」的耽執,以及頻頻參加國際競賽,其實有一個很民族情感的理由:早期在中國從事攝影的人,總喜歡從驚異獵奇的角度,拍攝甩長辮、裹小腳、吸鴉片等等令中國人覺得屈辱的畫面,郎靜山刻意想凸顯「中國風土之美」、「中國文化藝術意境」,一雪民族恥的心情可想而知。

(圖說:畫刊內頁的廣告)

1939年後讓郎靜山名噪江湖的,是他仿照中國文人山水畫的三遠(平遠、闊遠、高遠)法構圖,將各底片的局部放影於同一張相紙上,渾然合一,簡單來說就是用遮光、疊片等暗房手法,將照片弄得像一張有前中後景、墨分五彩、氣韻生動的「國畫」。

郎靜山對此頗為得意,他曾描述自己的「集錦照相」:「集合各底片之良好部分,予以適合之接合,則相得益彰,非獨使廢片景物化為理想之境地,且足令人得更深之趣味」。他與與水墨畫家張善孖、張大千昆仲等交好,他們都非常喜歡恍如水墨皴出的黃山風景,甚至成立過「黃社」。郎靜山的黃山風景照,成為他日後集錦照相的重要素材。一張他早期的集錦照《春樹奇峰》,由兩張照片合成,一張奇姿之樹、一張疊嶂高聳,相片上方甚至有題字和題詩:「黃山峰樹丙子秋靜山製」還有書法家馬公愚題詩:「黃山山水天下絕/樹怪峰奇雲海闊/郎君寫真擅妙術/世間畫筆那能奪」由此可見郎靜山的美學觀念。

不過時空流轉近一甲子後,在本月中旬將在台北歷史博物館展出的「年代風華—郎靜山逝世十三週年紀念展」,卻不僅僅是郎靜山叱吒聞名的集錦文人照相,有一大部分是郎靜山抗戰期間深入大後方的的山河風貌影像,還有渡台前後郎靜山為一些黨政軍要,以及文人名士的人物攝影,像蔣中正、陳誠、于右任、羅家倫,雷震夫婦、雕刻家楊英風、畫家浦心畬、作家郭良蕙,還有國畫大師徐悲鴻妻子蔣碧薇女士等,甚至1952年自美返台受到熱烈歡迎的胡適,都被記錄在郎靜山的黑白相片中。

如今翻閱那些相片,那些服裝、姿態、人物的神情,都在在道出時代真實的軌跡,像一瞬間打開的時空膠囊,相片以一種誠正而端美的方式,為「數千古風流人物」留下見證與印記。

從郎靜山為小女兒稚齡時期拍的沙龍照,也好像流露出父親的慈愛:在他眼中,自己小女兒如天使般甜美,他用目無瑕疵的方式記述下來,就像他用崇敬中國山水悠遠的眼光按下快門並在暗房集錦加工,「化成理想之境地」。

郎毓文回憶:「父親從不責罵我們,也不處罰我們,可以說放任著我們自由發展,我覺得父親不是要特意教我成甚麼,而是讓我自己長成應該要有的樣子。」她記得她去溫哥華念藝術管理的第一年,父親來看她,她擺了一桌請客,父親就點點頭說:「長大了、懂事了。」

她遠嫁西德前夕,父親給她寫張斗方:「可與之言不與之言,失人,不可與之言與之言,失言……。」雖她說郎靜山無為而教,但我瞧著斗方,覺得諄諄關切之意都溢出紙外了。

郎靜山於1995年病逝台大醫院。郎毓文說古書講父母喪守孝三年,她以前讀讀以為老規矩也不覺有何深意。如今她回想父親過世後,她神思晃晃昏昏,不敢置信,竟然也長達三年。三年過後她開始與兄姐聯絡,而後她豁然發現:她這一生的職志,就在讓父親的攝影藝術恰如其分地流傳下去,不使世人遺忘。

她正在組織一個專責保存、研究、發揚、展覽、出版郎靜山文物的民間團體,協助她完成這心願的,還有很多專家:國立自然科學博物館研究主任何傳坤、趙州茶藝文會館負責人黃議震、紀錄片製作人兼作家蔡登山,以及中國人文生命科學永續發展協會等非營利組織。

郎靜山生前似乎曾向友人嘆道:我的一生全是動亂顛沛流離。但時移境遷,這不無哀傷的感慨,好似成為一種波瀾壯闊、跌宕如戲的人生境界的奢侈豪語:誰能有這樣的經遇?誰又能有這樣的機緣和技能,成為民國初史的百年見證?

同樣有「哥哥爸爸真偉大」感受的現任立法委員蔣孝嚴,亦幫助推動郎老的百年見證,跨海交流,讓五、六十年前所紀錄的山川景物,重回到它們的原生地展出。曾任外交部長的他,也目睹過郎靜山的文人畫風集錦相片,背負著「國民外交」重任,頻頻進入外交部的時代。現在的蔣孝嚴正在積極推動兩岸經貿交流,他說,文化交流也是遲早的事。

或許,或許並不是每個人都能成為偉大;但若能以畢生心血接觸偉大、奉獻其中,說不定能從中獲得能量,讓自己近乎偉大吧。

沒有留言:

張貼留言